![]()

Im ersten Teil dieser Serie wurde erklärt, welche grundsätzlichen Überlegungen über Bikes und deren Geometrie ich gemacht hatte. Danach wurden alle Parameter noch einzeln beleuchtet und wie die ganze Theorie in einen Prototyp mündeten. Nun, im achten und letzten Teil der Serie, möchte ich auf das eingehen, was letztendlich am relevantesten am kompletten Projekt war. Wie fuhr sich das Rad? Um das zu beantworten, flog ich mit einem Koffer vollgepackt mit Bike-Komponenten in die USA, um dort den Prototyp aufzubauen und das erste Mal zu fahren. Nach dem Trip nahm ich das Rad mit nach Deutschland und führte weitere Tests mit Wattmessung und diversen Anpassungen an Anbauteilen und Fahrwerk fort. Zusätzlich ließ ich in mehreren Jahren in Summe knapp 40 Leute, die nichts über die Geometrie oder die Ideen dahinter wussten, einen Blindtest mit dem Bike machen. Immer mit der Frage im Kopf: Würden sie meinen Testeindruck teilen?

Bikes zu testen, ist auch für mich nach all den Jahren auf einer sehr großen Anzahl an Presscamps und Test-Events immer noch spannend. Ein Bike, welches man selbst entwickelt hat, das erste Mal zu fahren, ist aber noch mal eine ganz andere Nummer. Entsprechend aufgeregt kam ich in Phoenix an. Diese Aufregung legte sich kaum, als ich in der Montage-Abteilung von Pivot stand und den Rahmen unter den neugierigen Augen der restlichen Crew aufbaute.

Als ich alle Teile montiert, alle Schrauben festgezogen und den Sag eingestellt hatte, rollte ich unter den gespannten Blicken der anderen Schrauber hinaus für die erste, sagenumwobene Parkplatzrunde. Ich hatte versucht, mir im Vorfeld nicht zu viele Szenarien auszumalen. Hatte ich falsche Entscheidungen getroffen und wo habe ich einen Fehler gemacht? Würde sich das Rad einfach nur seltsam anfühlen? Unfahrbar sogar? Ich wollte möglichst unvoreingenommen an die ersten Eindrücke herangehen und das Rad erst einmal wirken lassen.

Das Gefühl, das ich beim ersten Aufsitzen hatte, ist schwer zu beschreiben. Vielleicht lässt es sich am ehesten damit vergleichen wie mit dem Moment, wenn man einen sehr passenden Schuh anzieht. Es passte einfach wie angegossen.

Das Gefühl, das ich beim ersten Aufsitzen hatte, ist schwer zu beschreiben. Vielleicht lässt es sich am ehesten damit vergleichen wie, wenn man einen sehr passenden Schuh anzieht. Es passte einfach wie angegossen.

Danach wurde das Rad natürlich sofort herumgereicht. Aufgrund des Sitzwinkels kam von jedem Einzelnen sofort die Aussage: „It doesn’t feel like it’s that big!“ Erste Wheelie- und Manual-Einlagen wurden praktiziert und man hatte das Gefühl, bei einer Gruppe kleiner Jungs zu stehen, die sich über ein neues Spielzeug freuen. Mit meinem Spielzeug war ich aber nicht allein: Seines Zeichens ebenfalls ein absoluter Vollnerd in Bezug auf Fahrräder, hatte Chris Cocalis es sich natürlich nicht nehmen lassen, eine zweite, im Reach verkürzte Version anzufertigen. Sein Prototyp in Rahmengröße Medium hatte einen Reach von 470 mm und war an allen restlichen Werten – ausgenommen an der Kettenstrebe – ebenfalls verkleinert. Gemeinsam begannen wir am kommenden Tag die Testfahrten.

Auf dem Trail

Neben den ersten Testfahrten in den USA wurden beide Größenvarianten danach noch und bis heute in verschiedensten Ländern und auf unterschiedlichsten Trails von knapp 40 Testfahrern bewegt. Daraus entstand ein außerordentlich tiefer Eindruck über das Fahrverhalten dieses Konzept-Bikes. Hierbei wurden nicht nur einige Komponenten getauscht, sondern auch die Abstimmung der Dämpfungselemente weiter verfeinert. Aber beginnen wir mit den ersten Ausfahrten.

Bergauf

Die Jungfernfahrt fand auf Moabs Trail „Captain Ahab“ statt. Dieser Trail bietet jede Menge technische Bergaufpassagen wie auch spannende Abfahrten. Ein Bike sollte hier nicht zu speziell sein, um in allen Abschnitten gut zu funktionieren. Nach dem Einstieg in den Trail machte ich bereits die ersten spannenden Erfahrungen.

Beim Hochziehen über Steinstufen waren zwei Dinge ungewohnt: Der lange Radstand und noch mehr die längere Kettenstrebe von 450 mm. Ich baute Schwung auf, zog das Vorderrad die Stufen nach oben und stellte mich auf den Kontakt zwischen Hinterrad und Hindernis ein, um es nachzulupfen. Da dieser Zeitpunkt, im Vergleich zu gewohnten Bikes mit kürzerer Kettenstrebe, minimal verzögert eintrat, musste ich mein Timing anpassen. Nach kurzer Eingewöhnungsphase ließ sich dies aber sehr gut umsetzen.

Lediglich ein paar Tage später auf extrem rutschigen Untergründen in Flagstaff galt es, sich mit der durch den Sitzwinkel und Radstand nach vorn verlagerten Achslast etwas anzupassen. Ich rutschte etwas mehr nach hinten, um genügend Traktion auf dem losen Untergrund mit dem Minion Semislick-Reifen aufzubauen. Ein Reifenwechsel auf den Maxxis DHR II erreichte bei diesen speziellen Bedingungen besseren Vortrieb.

Für meine Größe, Gewicht und meine bevorzugten Strecken sehe ich – genügend Raum im Front-Center vorausgesetzt – aktuell eine Länge der Kettenstrebe von rund 450 mm als einen idealen Wert an. Werte, die hierüber hinausreichen, brachten mir bei späteren Tests zu viele Nachteile wie eine stark abnehmende Bremstraktion mit sich.

# Wenn Moab eines bietet – dann sind es technische Gegenanstiege

Diashow: Forschungsprojekt Mountainbike-Geometrie (8/8) - Der Fahreindruck – was kann der Prototyp? Das große Finale!

Diashow starten »

Was mich aber mit am meisten beeindruckte, war die Sitzposition. Etwas aufrechter bekam ich vor allem auf längeren und steileren Passagen nicht ein einziges Mal Schwierigkeiten mit einem steigenden Vorderrad oder anstrengenden Gewichtsverlagerungen. Das Rad marschierte völlig unaufgeregt nach oben. Auch der sehr flache Lenkwinkel, welcher oft als Hauptargument für eine schlechtere Kletterfähigkeit aufgrund des Kippverhaltens angeführt wird, verhielt sich komplett unauffällig. So unauffällig, das man sich fast langsam vorkam, weil man nicht so hart für die Höhenmeter schuften musste. War man deshalb wirklich langsamer? Diese Frage werde ich später noch eingehender beantworten.

Im kompletten restlichen Zeitraum von drei Jahren deckte sich diese mühelose Kletterfähigkeit mit dem Großteil der anderen Testern. Bringt ein solcher Sitzwinkel also nur Vorteile und wenn ja, warum machen das nicht alle Hersteller so? Wo war der Haken?

Fahrer mit sehr langen Oberschenkeln und/oder großen Füßen stießen bei der Verwendung von Klickpedalen sprichwörtlich an Grenzen. Die Cleatposition und somit der Kontakt zum Pedal liegt zumeist etwas weiter vorne am Fuß, im Gegensatz zum teilweise zentral positionierten Flatpedal-Schuh. Summierten sich diese Faktoren auf, konnte es, wie auch beim großfüßigen Chris Cocalis, zu einer ungünstigen Kniebelastung beim Pedalieren im Sitzen kommen. Das Knielot in der Hauptbelastung der 3-Uhr-Stellung betrug bei ihm über 90°. Nutzer von Plattformpedalen und einer eher auf die Mitte des Fußes ausgerichteten Position auf dem Pedal waren davon nicht betroffen.

# Plattformpedale - Beim Flatpedal-Schuh steht man zumeist etwas zentraler über der Pedalachse. Das Knielot kann somit auch bei einem steileren Sitzwinkel noch leichter erreicht werden als bei einer Achsposition weiter in Richtung der Zehen. Größere Füße können aber auch hier Problematisch werden. Mit Schuhgröße 44 habe ich recht viel Spielraum bei steilen Sitzwinkeln. # Klickpedale - Hier sind die Cleats bereits in ihrer maximalen Position am hinteren Ende positioniert. Der Fuß wandert somit gegenüber der Sitzposition nach hinten und erschwert eine ergonomische Tretposition. Je größer der Fuß des Fahrers desto akuter wird dieses Problem, da der Knöchel noch weiter nach hinten wandert. Der Giro Chamber bietet bei der Cleatposition schon recht viel Spielraum. Ein längerer Schlitten und somit eine Position weiter hinten auf der Sohle macht Ausklicken problematisch. Sitzposition und Effizienz

Die Bergaufwertung fiel im ersten Eindruck sehr positiv aus, aber bezahlt man hierfür, wenn es gilt, sich längere Abfahrten zu verdienen? Pedaliert man bergauf, fühlt sich das Rad gemächlich an. Mit meiner Sitzposition kann ich bequem und relativ aufrecht den Gipfel erreichen. Dabei sitze ich so ausgewogen, dass ich weder zu viel Druck im Sitzbereich, noch auf meinen Händen habe. Weder bin ich zu wenig noch bin ich zu stark gestreckt. Man kann diese Position als etwas zwischen aufrecht und sportlich beschreiben. Oder sind diese Begriffe eh nur Klischees?

Wenn ein Faktor beim Mountainbiken am meisten täuscht, dann ist es die gefühlte Geschwindigkeit. Egal ob bergauf oder bergab. Jeder der Rennen fährt, dürfte das Gefühl kennen. Man fragt sich: „Wie zur Hölle geht das noch schneller? Ich war doch derart am Limit und sooo viel schneller als die Zeit, die da steht…?“

Um diesen Unsicherheitsfaktor auszuschließen, montierte ich Wattmesspedale an das Bike und machte zusammen mit MTBN-Tester Chris Spath Vergleichsfahrten mit unterschiedlich langen Kettenstreben.

Messvorgang

Chris Spath und ich fuhren wiederholt, über mehrere Wochen verteilt, aufgewärmt, eine Teststrecke bei gleichen Wetterbedingungen, Bodenverhältnissen und identischem Reifendruck.

Streckenlänge: 7,2 km

Durchschnittliche Steigung im 1. Abschnitt: 6 %

Durchschnittliche Steigung im 2. Abschnitt: 3 %

Durchschnittliche Steigung im 3. Abschnitt: 17 %

Vorgabe war es, den Puls so gut es geht in den entsprechenden Abschnitten im definierten Bereichen zu halten.

Puls im 1. Abschnitt: 100

Puls im 2. Abschnitt: 140

Puls im 3. Abschnitt: 160

Am Ziel auf dem Berg wurde die Messung gestoppt. Bei der Rückkehr zum Ausgangspunkt bauten wir das Rad auf die jeweils andere Kettenstrebenlänge um. Um Faktoren wie Müdigkeit nach der ersten Fahrt auszuschließen, wurden die Testfahrten im Wechsel durchgeführt: Dies bedeutet konkret, dass an einem Testtag der Testfahrer mit der kurzen Kettenstrebe die erste Testfahrt absolvierte und am gleichen Tag auf die lange wechselte und am nächsten Tag beide Fahrten umgekehrt absolvierte.

Egal in welcher Reihenfolge wir die Messungen durchführten, also ob wir mit der langen oder der kurzen Kettenstrebe zuerst fuhren, es zeichnete sich das gleiche Bild ab:

- In 80% der Fahrten waren wir mit der langen Kettenstrebe um 10% schneller auf der Messstrecke (20 gegenüber 22 Minuten).

- Insbesondere im steilen Abschnitt waren die getretenen Watt bei gleichem Puls höher. Unabhängig ob die Fahrt mit der langen Kettenstrebe die erste oder die zweite Fahrt am selben Tag war.

- Wir fühlten uns beide mit der langen Kettenstrebe langsamer, aber entspannter und in die Sitzposition war uns angenehmer.

Ungeachtet der besseren Leistungsabgabe bei gleichem Puls und der daraus resultierenden besseren Zeit spielte diese eigentlich eine untergeordnete Rolle in diesem Geometrie-Experiment. Wichtig war mir bei der Planung der Geometrie eine möglichst angenehme und unverkrampfte Haltung auf dem Fahrrad, mit der man gerne auch längere Anstiege überwindet.

Woher kommt der Unterschied?

Dass die entspannte, lange Position letztendlich die schnellere war, war natürlich sehr erfreulich, wenn auch nicht Ziel des Projekts. Mich interessierte dennoch der Grund für die 10% und so besprach ich mich mit Sportwissenschaftlern und Physiotherapeuten. Zusammengefasst kam hierbei folgendes heraus:

Unser Körper ist im Zusammenspiel seiner einzelnen Fähigkeiten der Motor auf dem Fahrrad. Je nach der persönlichen Konstitution hat jeder eine ganz bestimmte anaerobe Schwelle. Hält man sich beim Treten auf gleichbleibender Steigung an einen bestimmten Pulsbereich, bleibt die abgegebene Leistung (Watt) konstant. Radfahren bergauf beansprucht primär Muskelgruppen aus den unteren Körperregionen. Wird man ab einem gewissen Grad der Steigung gezwungen, das Fahrrad aktiv durch Lehnen nach vorne am Steigen zu hindern, benötigt man hierfür ebenfalls Energie.

In unserem Fall waren dafür – bei 2 cm Unterschied an der Kettenstrebenlänge – immerhin 10 % unserer Leistung notwendig, die wir bei gleichbleibendem Puls abgaben.

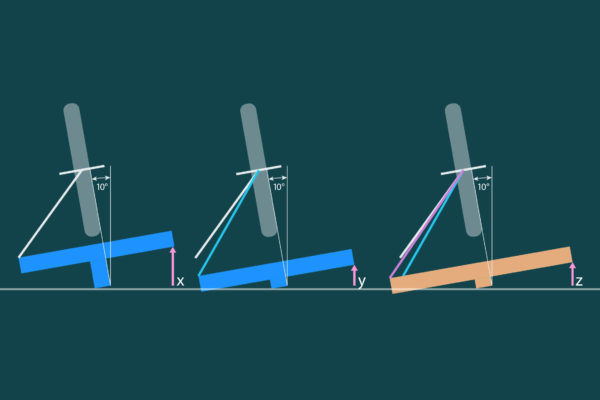

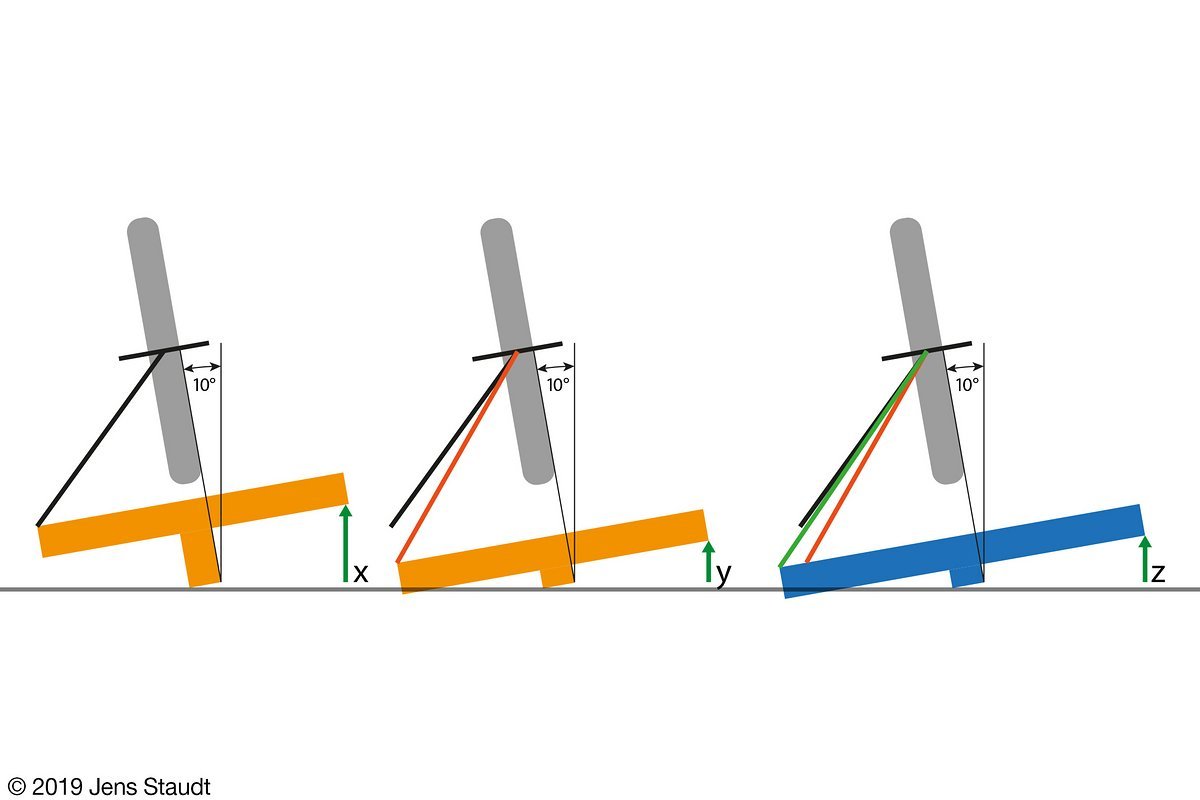

# Bei konventioneller Geometrie muss man sich etwas mehr nach vorn beugen # Eine längere Kettenstrebe ermöglicht eine entspanntere Sitzposition # Im direkten Vergleich wird die entspanntere Sitzposition ersichtlich - Durch die entspanntere Position muss man weniger hart nach vorne buckeln. Diese Kraft hat man in den Beinen mehr zur Verfügung. Dementsprechend waren wir in der langen Einstellung (nicht nur) mit dem Frankentrail in der längeren Einstellungen schneller, sondern auch im Vergleich mit anderen Bikes mit konventionellen, kurzen Kettenstreben. # Sprinten im Stehen – funktioniert mit Einschränkungen - Wer am Berg gerne mal aufsteht und den Beinen Saures geben möchte, muss auf einem langen Bike den Schlupf mit einberechnen. Lastspitzen am Hinterrad führen auf losem Untergrund schneller zu einem durchdrehenden Hinterrad. Im Stehen lastet bei einer klassischen Sprinthaltung deutlich weniger Gewicht auf dem Heck als bei konventionellen Geometrien. Bergab

In Moab folgte ich auf den ersten steinigen Abfahrten Kevin Tisue, der in Moab mehr oder minder als Local gehandelt wird. Dementsprechend schnell war er unterwegs. Obwohl ich ihm auf Sicht folgte, hatte ich mit der angenehmen Position auf dem Bike keinerlei Bedenken mein Bike selbst in die gröbsten Felsformationen zu schicken. Die Erinnerung an den kurzen Federweg von lediglich 140/120 mm kam erst in Form eines Plattfußes durch die rabiate Linienwahl.

Auf Bestzeiten in grobem Gelände hatte ich das Bike jedoch nicht ausgelegt – sonst hätte es mehr Federweg gehabt – umso überraschender war das hohe Sicherheitsgefühl wenn man es so schnell fuhr wie ein entsprechendes Enduro-Bike. Am oberen Abschnitt des „Whole Enchilada“ Trails in Moab waren wir am kommenden Tag mit Regen und jeder Menge glitschiger Steine und Wurzeln konfrontiert. Trotz der kurzen Eingewöhnungszeit fühlte ich mich schon derart wohl, dass den Mitfahrern nicht ganz klar war, wie ich so schnell außer Sichtweite fahren konnte.

„You took a class on us…! How can you be that fast in the mud?” – Cocalis

In den Pausen, in denen ich auf den Rest der Truppe wartete, stand ich im Regen und war vollkommen überwältigt über das Sicherheitsgefühl auf dem Rad. Jedes ausbrechende Hinterrad konnte ich aufgrund des Radstands und der Kettenstrebenlänge wieder einzufangen, ohne auch nur daran zu denken, ob man den Fuß vom Pedal nehmen müsse.

# Regen am Burro Pass sorgte nicht nur für klamme Temperaturen … # … auch die Bodenverhältnisse sollten spannend werden. Meine These, beim Fahren eine zentrale Position einzunehmen, die abgesehen von Extremsituationen ohne große Gewichtsverlagerung auskommt, bestätigte sich zu 100%. Egal wie steil der Trail wurde oder wie heftig die Schläge von vorne auf die Gabel einhämmerten – das Rad lag sicher und eine defensive Ausweichposition nach hinten war nie wirklich notwendig. Im Gegenteil – nutzte man diese Fahrtechnik, die bei großen Leuten mit höherem Schwerpunkt auf zu kleinen Rädern besonders häufig zu beobachten ist, begann man sich auf dem Rad als Passagier zu fühlen. Eine Einflussnahme auf die Front wurde schwieriger. Durch den verlängerten Radstand weitete sich der Grenzbereich ebenfalls aus.

# Winkeländerung beim Gripabriss je nach Radstand - Jeder kennt die Situation, bei der man das Vorderrad über die nasse Wurzel gerettet hat und das Hinterrad seitlich versetzt wird. In dieser Fahrsituation versucht man den eigenen Schwerpunkt wieder über die Mitte (Balancepunkt) des Fahrrades zu bringen. In dieser Beispielrechnung mit einer fixen Hindernisgröße verlängert sich der Radstand auf der rechten Seite um 20%. Aus der gleichen seitlichen Ablenkung am Heck resultiert ein Grad weniger Winkeländerung gegenüber dem Vorderrad. Es klingt nicht nach viel, spielt in der Gesamtsumme aller Parameter mit einen nicht zu vernachlässigenden Faktor. In den zahlreichen Blindtests mit verschiedenen Fahrern, welche die Geometrie nicht kannten, bestätigte sich der enorme Sicherheitszuwachs des Gesamtkonzeptes stets nach einer kurzen Eingewöhnungsphase. Entspannt in der Mitte bleiben und dezent Fahrinput geben – das Rad wird genau das machen, was du von ihm erwartest.

Dieses hohe Maß an Sicherheit beflügelte die Piloten des Bikes. Auch meine Bestzeiten auf diversen Strecken fielen dem Bike Stück für Stück zum Opfer, auch wenn der Federweg, beziehungsweise die Bikekategorie des Frankentrail, unter dem lag, mit dem die vorherigen Zeiten aufgestellt wurden.

# Extrem hohes Sicherheitsgefühl - Egal wie steil der ein Hang – man kann ohne Bedenken einfach überall hinunterfahren. # Die Proportionen zwischen Bike und Fahrer stimmen # Kreative Linien mit unsicherem Auslauf? Kein Problem. # Stufig und am Ende eine enge Kehre - Auf Sicht konnte ich diesen Trailabschnitt ohne großen Aufwand fahren. Limitierend war auf Downhill- und Freeride-Strecken ab einer bestimmten hohen Geschwindigkeit irgendwann die Leistungsfähigkeit des DPS-Dämpfers in Kombination mit den 120 mm, die er zu kontrollieren hatte. Er kam mit den schnellen Schlagfolgen nicht mehr nach und reichte diese entsprechend an den Fahrer durch, was ein seltsames Gefühl war, denn man hatte rein von der Geometrie ja das Gefühl, auf einem Downhill-Bike unterwegs zu sein. Hier war dann irgendwann nur noch schierer Wahnsinn des Piloten gefragt, um die hohe Geschwindigkeit mit den geringen Reserven halten zu können.

Hier war dann irgendwann nur noch schierer Wahnsinn des Piloten gefragt, um die hohe Geschwindigkeit mit den geringen Reserven halten zu können.

Spannend wurde es ebenfalls bei schnellen Lastwechseln mit dem Frankentrail. Hier befindet sich der Punkt, um den sich das Rad „dreht“, ziemlich genau unter dem Steuerrohr. Wo dieser Punkt liegt, ist abhängig von einer Vielzahl an Faktoren wie Kettenstrebenlänge, Front-Center und der Kombination mit dem Schwerpunkt des Fahrers. Dieser Schwerpunkt hängt natürlich von der Fahrposition ab: Ein Bike, welches die Wohlfühlposition nach vorne verlagert, hilft, dieses Fahrverhalten zu erzeugen. Ein Bike, das mich nach hinten zwingt, wird eher um einen Punkt unter dem Tretlager drehen.

Dies bedeutet für den Grenzbreich am Frankentrail, dass das Vorderrad die Linie wählt und das Heck nachzieht. Sprich: es übersteuert gegenüber Bikes, deren Achslast eher am Hinterrad liegt (aufgrund sehr kurzer Kettenstreben) extrem berechenbar, da das Vorderrad trotz des flachen Lenkwinkels immer genügend Anpressdruck hat.

# Schematische Darstellung: Mountainbike Drehzentrum - Je nach Fahrposition und Geometrie dreht das Gesamtkonzept aus Fahrer und Mountainbike beim Richtungswechsel um einen bestimmten Punkt. Dieser Punkt entscheidet darüber, an welcher Stelle man sich wohl fühlt. Liegt der Punkt zu weit vor dem Schwerpunkt des Fahrers, hat man zu wenig Kontrolle über das Vorderrad und die Eingaben für die Richtungswechsel werden nicht direkt umgesetzt. Untersteuern ist die Folge. Liegt der Punkt zu weit hinter dem Schwerpunkt des Fahrers, so neigt das Rad zu extremem Übersteuern, da man zu viel Last auf dem Vorderrad hat. Wer diesen Punkt an seinem Bike findet und nutzt, profitiert von einem deutlich erleichterten Richtungswechsel und verbessertem Handling im Grenzbereich. Da ich alle meine Bestzeiten auf diversen Mittelgebirgs-Strecken mit dem Rad schlug (bergauf war ich teilweise nur mit reinen CC- oder Marathonbikes schneller), stellte ich mir die Frage, ob es eine Version mit mehr Federweg überhaupt bräuchte. Denn schon jetzt gilt es besser Downhill-Reifen zu montieren, um den auftretenden Kurvengeschwindigkeiten Rechnung zu tragen. Grenzen zeigte mir der geringe Federweg auf ausgebombten Trails am Reschenpass auf. Unter den teilweise starken Bremswellen nach dem dortigen Rennen litt der Komfort und Schläge wurden stark an meine Füße übertragen. Die Lösung wäre entweder auf eine Version mit mehr Federweg zu wechseln oder die Fitness zu steigern.

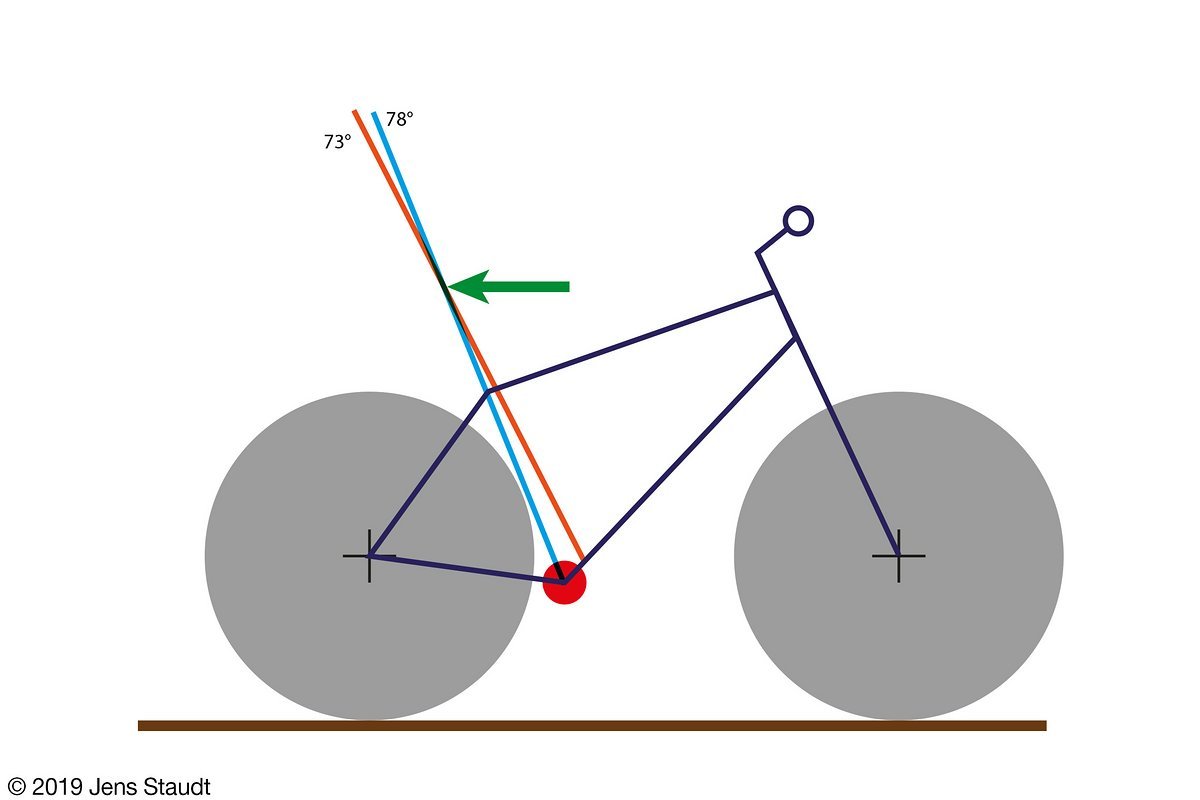

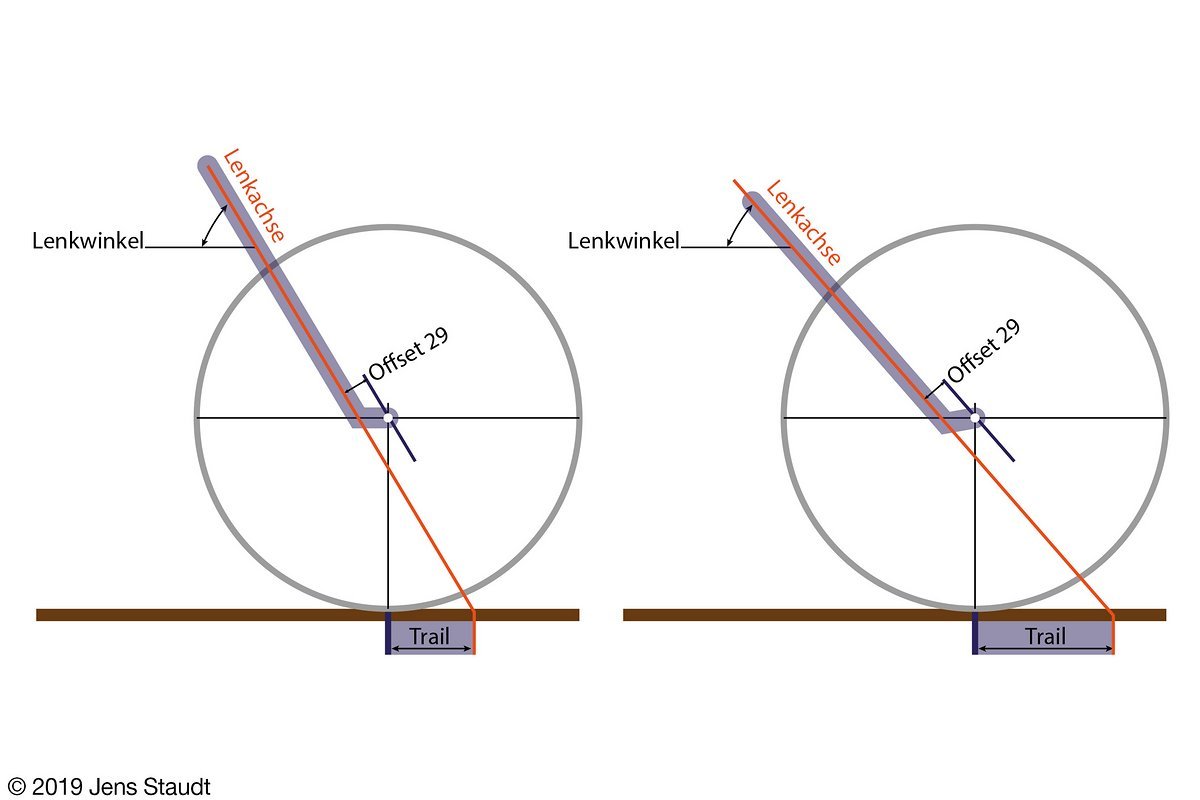

# Bei einer konventionellen Geometrie lastet in der Abfahrt mehr Druck auf dem Hinterreifen - Möchte man mehr Grip an der Front, muss man seinen Schwerpunkt nach vorne bringen. Hierdurch steigt das Risiko, in einer ungünstigen Situation über den Lenker zu gehen. # Ein längeres Bike ermöglicht eine ausgewogene Lastverteilung - Da man nicht gezwungen ist mehr über die Front zu gehen, sinkt auch das Risiko, ungewollt über den Lenker zu gehen. Der flache Lenkwinkel hilft hier zusätzlich. # Im direkten Vergleich erkennt man deutlich den Unterschied - Mehr Bewegungsspielraum beim längeren Bike und sichereres Fahrverhalten durch einen flacheren Lenkwinkel. Lenkwinkel

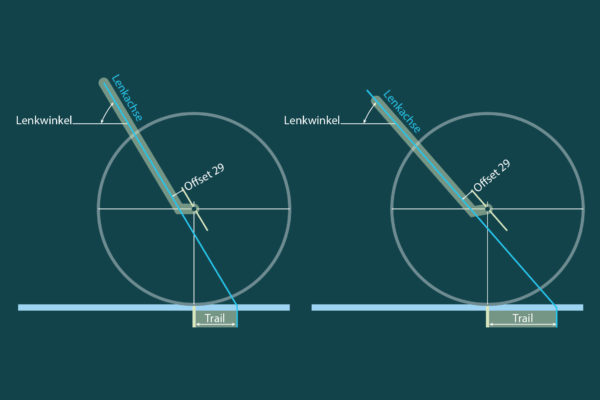

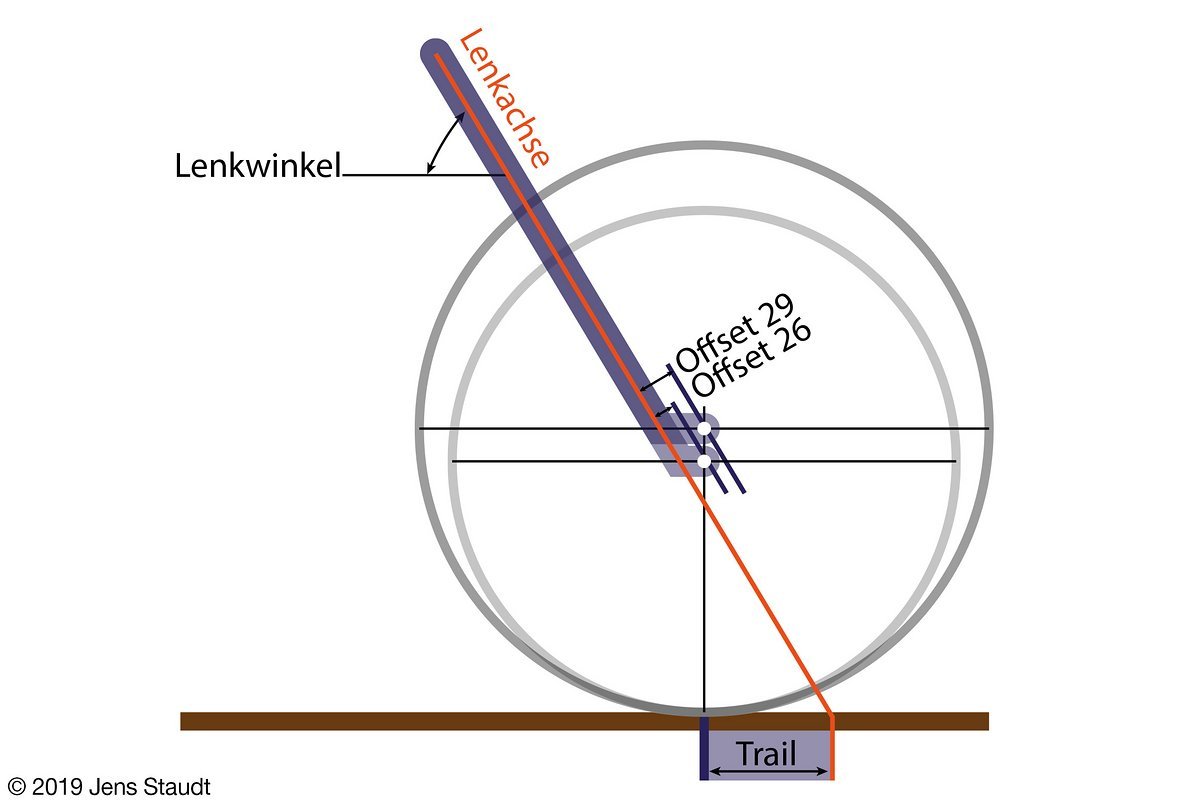

Zu Testzwecken wechselte ich auch auf den steileren Lenkwinkel von 63.25°, empfand aber keinerlei Vorteile – und wechselte nach diversen Testfahrten zurück auf die flache Einstellung. Egal, mit welcher wüsten Linienwahl ich das Rad konfrontierte. Die Gabel stand immer in einem optimalen Winkel zu jedem noch so plötzlich auftauchenden Hindernis, sprach perfekt an und vermittelte mir somit ein Gefühl von hoher Sicherheit. Besonders auf langen Abfahrten am Stück half mir die Länge des Bikes und der Lenkwinkel noch sorglos über Steinfelder hinwegfahren zu können, ohne dabei Angst zu haben über den Lenker zu gehen.

# Drops, Sprünge und Prejumps - Ein langes Bike benötigt beim Arbeiten mit dem Gelände ein angepasstes Timing, insbesondere beim Hochziehen der Front. Das liegt vor allem am längeren Radstand, über den man mehr Weg machen muss, um den gleichen "Manual-Winkel" zu erreichen. Fährt man alternativ einfach schneller, überschießt man oft die Landung oder die Linie. Hier gilt es das Bike möglichst schnell nach unten zu drücken. Alternativ wird man hinter der dem gewünschten Punkt aufsetzen. # Schneller Wechsel in engen Kurven - Ein längeres Rad fährt anders durch enge Kurven. Daran ist nicht zu rütteln. Passt das Bike und die Geometrie aber zum Fahrer und ist dieser gewillt dem Rad zu vertrauen, kann er sich ohne Probleme und sehr zügig durch den Wald schlängeln. Nach mehreren tausend Kilometern auf unterschiedlichsten Trails kann ich sagen, dass für mich die Vorteile wie das bessere Aufnehmen der Schläge von vorne und eine weitaus höhere Sicherheit und Laufruhe gegenüber der Nachteile eines solch flachen Lenkwinkels haushoch überwiegen. Anfängliche Bedenken bezüglich mehr Reibung in den Buchsen der Gabel und damit verbundenes Spiel wurden nicht bestätigt.

# Drehen der Schale ermöglicht +- 0.75 Grad Verstellung - Optional kann auch ein gewöhnlicher Steuersatz verwendet werden. Suspension-Abstimmung

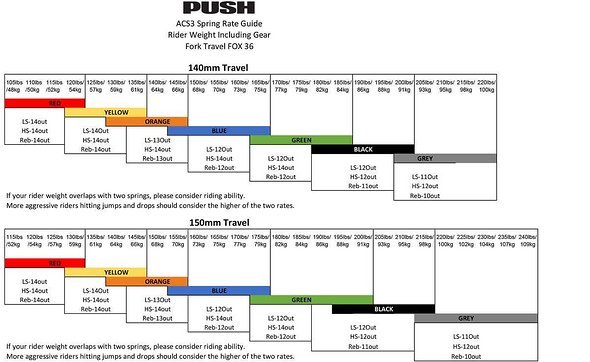

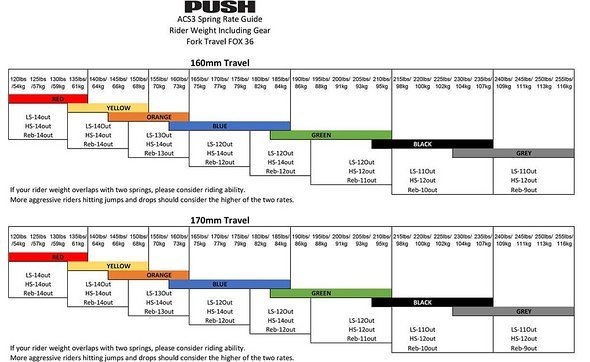

Wie bereits beschrieben war es nicht ganz einfach, die Art und Weise wie das Rad gefahren wurde und dem geringen Federweg in Kombination mit meinem Gewicht, dem kurzen Hub und den begrenzten Einstellungsmögichkeiten am DPS Dämpfer zu vereinbaren. Im Zuge des damals herannahenden FFT (Fox Factory Tuning) Programms half Chris Trojer von Fox beim Gardasee-Festival bei der Abstimmung der Federelemente auf diese Anwendung. Eine Fox 36 RC2 und ein Float X mit liebevoll benanntem „Hackertune“ halfen, das Rad in wirklich grobem Gelände und harten Schlagfolgen unter Kontrolle zu bekommen. Anstatt sich nur auf Progression zu verlassen, wurde der hydraulische Gegendruck im Fahrwerk nach oben korrigiert.

Um das zu erreichen, wurde der Ölfluss am Kolben erhöht und ein härteres, lineares Shimstack verbaut. Dadurch musste keine Vorspannung mehr auf das Shimstack angebracht werden, um den Kräften entgegenzuwirken und der Übergang zwischen Low-Speed und Highspeed-Dämpfung wurde fließender.

# Harte Landung und 140/120 mm am Limit - In Moab wünscht man sich teilweise dann doch gerne etwas mehr Federweg. # Die Ringe aus dem die (Fahrwerks-)Träume sind - Ein schwerer Fahrer bringt mehr Last. Luftdruck und Volumenspacer alleine mögen da nicht immer helfen. # Fox Factory Tuning - Fox half im Zuge des FFT-Programms, den kurzen Hub besser zu nutzen. Kurzum passten wir einen Float X an das Bike an. Kettenstrebenlänge

Mit der Länge dieses Parameters spielte ich nicht nur im Uphill herum. Auch in der Bergabwertung nutzte ich ausgiebig die Möglichkeit des Rahmens, die Kettenstreben stufenlos zwischen 430 und 450 mm zu verstellen.

# Kurze Kettenstrebe und (mittel-)steiler Lenkwinkel # Lange Kettenstrebe und flacher Lenkwinkel Dass „Länge läuft“ ist keine neue Erkenntnis, interessanter war vielmehr, wie sich die Gripverteilung zwischen Vorder- und Hinterrad und die jeweils notwendige Dämpferabstimmung änderten. Im ersten Artikel dieser Serie beschrieb ich bereits, wie bei zunehmendem Reach auch das Heck mitwachsen sollte und welche Schwierigkeiten daraus entstehen können. Dass ein Rad mit einem Lenkwinkel von 62,5°, einem Reach von 530 und einer Kettenstrebenlänge von 450 mm mehr oder minder freihändig gefahren werden kann, wenn es geradeaus geht, dürfte jedem klar sein. Umso überraschender war trotzdem die hohe Wendigkeit des Rades.

# Angepasster Swinger-Ausfallende - Eine gerasterte Schraube ermöglicht die Feinabstimmung der Kettenstrebenlänge. Zusätzlich ändert sich minimal die Tretlagerhöhe und der Lenkwinkel. Durch die Kombination aus Geometrie, meiner Körpermaße und meiner nun ausgewogenen Position auf dem Rad hatte ich immer die Möglichkeit, in jeder Situation auf das Rad einzuwirken. Jeder Impuls wurde direkt umgesetzt. Meine zur Körpergröße passende hohe Front ermöglichte mir immer noch Manuals und aktives „aus der Kurve rausziehen“.

# Große Menschen haben auch längere Arme und Beine - Dementsprechend kann man seinen Körperschwerpunkt weit genug nach hinten bringen, um Manuals zu fahren. Lange Kettenstreben sind da kein Hindernis. Ob es mit einer kurzen Kettenstrebe zum absoluten Kurvenräuber werden würde? Versuche mit 430 mm und auch dem steileren Lenkwinkel in Kombination verliefen am XL-Rahmen für mich nicht immer zufriedenstellend. Da das Hinterrad durch die kürzere Strecke mehr unter meinen Schwerpunkt wanderte, verlagerten sich auch meine Achslasten von der Front in Richtung Heck. In sehr engen Passagen mit häufigen und engen Richtungswechseln mochte das 2 cm kürzere Heck manche Manöver etwas erleichtern, aber auch nur bei solchen Spezialanwendungen. Diese waren mit etwas mehr Einsatz an Fahrtechnik auch mit der 450 mm-Länge gut machbar.

# Träge ist das Frankentrail nicht - Ich bin sicher nicht derjenige, der die besten Tricks auf dem Rad raushaut. Von daher begrüße ich es, wenn ein Bike es mir nicht noch zusätzlich schwer macht. Mit dem Frankentrail hatte ich nach einer gewissen Eingewöhnungszeit keinerlei Einschränkungen gegenüber kleineren Bikes. Einen 360 werde ich auch auf einem BMX nicht mehr lernen. Geometrie

Da wir unsere Meinung über ein Bike oft vorschnell an diversen numerischen Werten festmachen, ist die Geometrietabelle hier komplett am Ende zu finden.

| Rahmengröße | M | XL |

| Sattelrohr | 425 | 460 |

| Steuerrohr | 106 + 30x mm | 106 + 24x mm |

| Kettenstrebenlänge | 430 – 450 mm | 430 – 450 mm |

| Sitzwinkel | 76,2° auf 800 mm | 76,2° auf 800 mm |

| Lenkwinkel | 63.25° (Standardsteuersatz) | 62.5° (mit -0.75° Schale) |

| Radstand | 1233 mm | 1302 mm |

| Stack | 590 mm | 610 mm (inkl. Spacerturm) |

| Reach | 470 mm | 530 mm (inkl. Spacerturm) |

| Tretlagerhöhe | bis zu -36 mm | bis zu -36 mm |

*Nicht alle Werte aus meiner ursprünglichen Planung konnten exakt umgesetzt werden. Durch Kompromisse während des Fertigungsprozesses kam es zu kleineren Abweichungen und so zu Werten zu den Angaben in den ersten Artikeln.

# -0.75° war meine Einstellung des Winkelsteuersatzes # Eine besondere Fox 36 nutzte Chris Cocalis. RC2 Dämpfung + Absenkbarkeit # Frankentrail und FT-Junior - Die Optik stand bei diesen Funktionsmustern nicht im Vordergrund. Dennoch wirkt die Version in Medium durchaus nicht zu ausgefallen. Meinungen anderer Fahrer

Im Laufe des Tests verlieh ich das Frankentrail an unterschiedlichste Fahrer, um weitere Meinungen einzuholen, in den meisten Fällen im Blindtest. In Summe fuhren es knapp 40 Leute und durch die Bank fielen folgende Aussagen:

- Man spürt nicht, dass es ein 29er ist

- Ich hätte nie gedacht, wie flach der Lenkwinkel ist, weil es sich beim Lenken nicht so träge anfühlt wie ein DH-Bike

- Das fährt sich so agil wie ein Rad mit kleineren Laufrädern

- Die Sitzposition ist sehr angenehm und entspannt

- Man fühlt sich extrem sicher in der Abfahrt

- Der Federweg fühlt sich nach mehr an

- Man ist bergauf und bergab schneller auf dem Rad

- Es ist erstaunlich, wie quirlig sich das Bike trotz des Radstandes noch fährt. Auch beim Springen

Kritik gab es auch:

- Die Sitzposition ist auf flachen, tretlastigen Trails etwas weit vorne und zwei Fahrer bekamen hierbei Knieprobleme, wenn sie im Sitzen hart in die Pedale traten.

# 202 cm und trotzdem nicht am Limit des Sitzrohrauszugs # Die maximale Sitzhöhe am Frankentrail in XL mit 46 cm Sitzrohr # XL war nicht für jede Körpergröße auf dem Trail passend - Spaß auf dem Parkplatz hatte Paz trotzdem. # Kevin sicher unterwegs auf dem Frankentrail Junior # Zentrail und sicher - Jeder Tester und jede Testerin fühlte sich durch die Bank sehr sicher auf dem Bike. # Überraschende Steinüberfahrten? - Besonders bei ungeplanten Hindernissen lobten die Tester die Sicherheit durch den flachen Lenkwinkel am Bike. Was war die Meinung von Chris Cocalis zum Bike?

“We were certainly a bit skeptical at the beginning regarding how this project bike would perform. However, we were still very excited to make this frame. We built it with a lot of adjustability to test the range of angles and chainstay lengths. The Frankentrail project was definitely an opportunity to test the extremes. If you don’t ever go beyond what you currently believe, then you can never really know what the limits can be. This bike surprised all of us.

I jokingly called it an XC Downhill bike because it does have the climbing ability of a short travel XC bike and does descend like a DH bike. It was no surprise that the bike was going to be a great technical descender and we knew that with 120mm of rear wheel travel and the dw-link design that it would be an efficient climber. The big surprise is that it also was fairly nimble on the climbs and in tight switchbacks. Even with the very slack head angle and the long reach measurement, the front end did not wander on climbs. The very steep seat angle forces the riders weight more over the bars and puts weight over the front end keeping the rider in an attack position on the climbs and through tight uphill corners.

As with some other riders the issue we had is that this is a somewhat difficult position to be in all the time. My upper body was more fatigued at the end of the rides (like I had been doing push-ups) and my knees would become sore from being so forward over the pedals. If a rider was new to the sport and their riding muscles had not already been developed a certain way then this may not be an issue but for Kevin and I, it was a bit extreme.

The bike is very confidence inspiring on the downhill’s to the point that you feel like a super hero that can conquer anything. However, but then you realize that 120mm of travel cannot conquer everything so there are limitations. Within the limits though the bike will make just about anyone a better descender. It is magic in slower speed, super steep conditions.

In regards to the chainstay length and how it relates to rider height, I am 181cm tall. When running the bike in the longest or even towards the middle (440mm) setting, there was stability but the effort to manual the bike was increased. For our terrain in the Southwestern United States, we preferred running the chainstay length in the shorter 428 mm setting because the climbing consists of a lot of power moves to get up and over ledges. For this aspect of the project, terrain, and rider size certainly play a larger roll how the rider positions themselves over the bike.

The seat angle has a lot to do with this as well. For the XL, we set the theoretical seat angle of the bike for Jens’ exact seat height when designing the frame so that he could experience the same actual seat angle at his saddle height that we experienced at a lower saddle height on the medium size frame. However, his center of gravity is still much higher and our overall body types are not the same.

What we can conclude for this, is that building something very customized for a specific terrain and/rider size will have benefits in those given conditions but we always search for a balance across a wide range of riders and conditions. However, when it comes to seat angles and many other aspects of the frame design these are set specifically for each rider/frame size.

In the end, this was a very cool project and we learned a lot. It has already influenced certain aspects of our newer designs and what we learned from this will continue to influence future projects. Although Pivot may not be putting the actual Frankentrail into production, it has allowed us to build more progressive designs and to push the boundaries and improve the ride across our range of trail and enduro bikes.“

# Hin- und Hergerissen - Chris Cocalis auf dem Frankentrail Junior. Was habe ich von Frankentrail gelernt und bestätigt?

Längst noch nicht alles. Aktuell beschäftige ich mich noch verstärkt mit dem Fahrwerk am Frankentrail und dessen interner Abstimmung, um den kurzen Federweg besser unter Kontrolle zu bekommen. Das Ende der langen Bikes ist vermutlich für mich noch nicht (ganz) erreicht. Je nach Fahrposition müsste ich bei einem noch längeren Bike ab einem gewissen Punkt aber auf Klickpedale wechseln, da ich in der zentralen Position die Pedale nicht mehr weit genug von hinten belasten kann, wenn es mal kontinuierlich scheppert.

„Endkunde und Industrie werden sich in den nächsten Jahren weiterhin sehr langsam, Modelljahr für Modelljahr und Grad um Grad, sowie Millimeter um Millimeter herantasten an das, was zum aktuellen Zeitpunkt bereits bei einigen, exotischen Nischenherstellern angeboten wird.“ – Jens Staudt

Meine Theorien und praktischen Untersuchungen mit der großen Anzahl an weiteren TestfahrerInnen wurden zum größten Teil bestätigt. Aktuell ist eine Entwicklung in der Bikebranche zwar da, aber wir bewegen uns im Schneckentempo. Gründe dafür sind vielfältig – wobei ich die Hauptgründe darin sehe, dass der Kunde nicht gewillt ist, Experimente einzugehen, weil er sich umgewöhnen müsste. Der Hersteller möchte natürlich nicht Gefahr laufen, auf seinen Bikes mit modernem Konzept sitzen zu bleiben. So werden sich beide Seiten den nächsten Jahren weiterhin sehr langsam, Modelljahr für Modelljahr und Grad um Grad, sowie Millimeter um Millimeter herantasten an das, was zum aktuellen Zeitpunkt bereits bei einigen, exotischen Nischenherstellern angeboten wird.

Beschleunigen kann diese Entwicklung lediglich der Endkunde, indem er die zunehmenden Möglichkeiten einer Testfahrt diverser Hersteller ausgiebig nutzt und offen genug ist, auch mal etwas abseits der bekannten Geometrien auszuprobieren. Nur wer gewillt ist, auch mal etwas auszuprobieren – idealerweise im Blindtest – was vielleicht so nicht in seiner Vorstellung funktionieren könnte, wird merken, dass es etwas gibt, was vielleicht besser funktioniert als der Standard. Schlussendlich entscheidet dann am Ende der Kunde mit dem Geldbeutel, welche Konzepte sich durchsetzen werden.

Ich glaube, dass es eine Entwicklung geben wird, die uns – früher oder später – durch die Bank flachere Lenkwinkel, bessere auf den jeweiligen Fahrer angepasste Federelemente sowie anpassbare Geometrien für alle Körpergrößen beschert. In Summe wird das Fahrerlebnis sicherer, schneller, effizienter und vor allem auch ergonomischer machen werden.

# Wir sind noch nicht am Ende der Mountainbike-Entwicklung - Auch wenn immer wieder gemutmaßt wird, dass Bikes nicht mehr besser werden können, so glaube ich, dass sie es können. Insbesondere, wenn wir es schaffen, uns über Konventionen hinwegzusetzen und offen für neue Ideen bleiben. Wer etwas erfahren möchte, muss in den Untersuchungen immer das hinausgehen was aktuell als Grenze angesehen wird. Wer ist verantwortlich für dieses Projekt?

Um meine Ideen möglichst nah entsprechend meiner Planung umsetzen zu können und um von niemandem abhängig zu sein oder etwas ausgeredet zu bekommen, wurden alle notwendigen Anbauteile von mir gekauft und Reisekosten aus meiner eigenen Tasche finanziert. Aktuell gibt es keine Bestrebungen von mir oder von Pivot Cycles, das Bike als Serienbike anzubieten.

Mein Dank geht an

Thomas Paatz für die Möglichkeit in den all den Jahren, so viele Bikes zu testen und darüber zu berichten, Bärbel Dangel für die tagelangen Diskussionen über Körperposition, Balance und die Parallelen zwischen Pferd und Mountainbike, Maxi Dickerhoff für die jahrelangen, zahllosen, hitzige Gespräche während seiner Zeit bei MTB-News über Setup, Geometrie und die Zusammenhänge, Paul Aston für seine unwissentliche Bestätigung, dass ich nicht der einzige auf dem richtigen Weg bin, Chris Cocalis für die Kooperation beim Rahmenbau, Kevin Tisue für die Rahmenkonstruktion, Bill Kibler für die cleveren Lösungen zur Geometrieverstellung und die Realisierung des Rahmens, Chris Trojer für die Möglichkeit der Neuabstimmung des Fahrwerks, Fabien Barel für die Diskussionen über die Zusammenhänge von Fahrergewicht, Suspension-Setup und Geometrie, Dave Weagle für den tieferen Einblick in Kinematiken und Bike-Charakter, Prof. Dr. Sandra Hoffmann Robbiani für die harte Schule in grundlegender Analytik und Hartnäckigkeit sowie Physiotherapeut Gebhard Joas für die Hintergründe zu Muskelfunktion, Leistungsfähigkeit des Körpers und die Wechselwirkungen beim Fahrradfahren. Und natürlich allen Testfahrern, die sich auf das Bike eingelassen haben und mir ihr ausführliches Feedback gegeben haben!

Epilog

Wenn ich einen Punkt benennen müsste, welcher im Lernprozess dieses Projekts am wichtigsten war, dann wäre es dieser: Ein Bike ist immer ein Kompromiss und der Fahrer sollte im Überangebot an Ausrichtungen den Kompromiss finden, welcher am besten zu ihm passt. So geht es vielen Bikern, die nicht kontinuierlich auf unterschiedlichen Bikes sitzen: Man gewöhnt sich an ein System und bewertet dieses Fahrverhalten irgendwann als richtig. Eine Geometrie des Rades, ein anderes Cockpit (Vorbaulänge, Lenkerbreite, Lenkerhöhe) oder eine andere Abstimmung ist ungewohnt und mit dem Portfolio an bereits erlernten Techniken stößt man eher an Grenzen, was dann für Frust sorgt.

Aufgrund dieses Verhaltens – der Ablehnung durch erlernte und somit leichter fallende Bewegung – beraubt man sich selbst des Spaßes. Es ist wichtig, diese Barriere im Kopf zu überwinden und neuen Ideen mehr als nur eine Probefahrt auf dem Parkplatz zu gönnen. Nur durch neugieriges Experimentieren ist es möglich, letztendlich ein besseres Bike, ein passenderes Bike und ein Bike zu finden, welches mehr Spaß auf dem Trail macht.

Ich hoffe, mit diesem Projekt dem einen oder anderen Leser neues Wissen zugänglich gemacht zu haben und dabei die Neugier angeregt wurde sich etwas tiefer mit den Zusammenhängen am Mountainbike auseinanderzusetzen. Vielen Dank an alle für das überwältigende Interesse an dem Projekt! Es wurde wiederholt gefragt, deshalb an dieser Stelle: Ich denke aktuell über eine „Frankentrail – extended“-Version nach, welche mehr Hintergründe und Daten bereitstellt. Das Ende des Nerd-Talks ist also noch nicht erreicht …

Disclaimer: Das Forschungsprojekt Geometrie ist komplett privat finanziert worden und steht in keinerlei finanzieller Verbindung zu MTB-News oder externen Herstellern.

Der Beitrag Forschungsprojekt Mountainbike-Geometrie (8/8): Der Fahreindruck – was kann der Prototyp? Das große Finale! erschien zuerst auf MTB-News.de.